- 教育活動(高校)

一貫クラス アカデミックチャレンジ(1日目)

生徒の成長に欠かせない要素は数多くありますが、自身のセーフティゾーン(安全圏)から一歩踏み出す、すなわちチャレンジするマインドは、その中でも最も重要な要素の一つです。

このようなチャレンジ精神を育むため、一貫クラスの生徒たちは、本日より三泊四日の『アカデミックチャレンジ』に出発しました!

〇『旅』の始まり

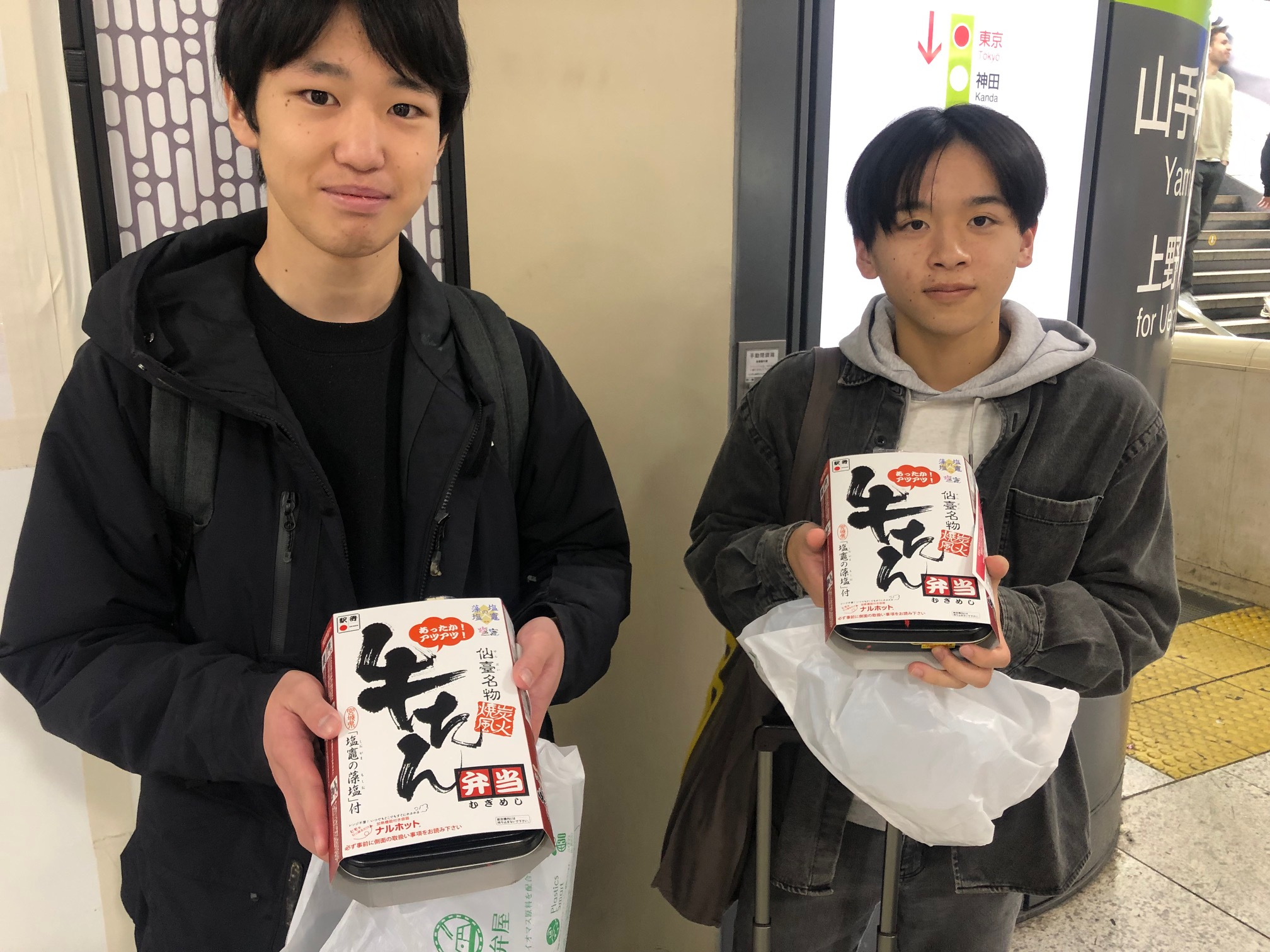

初日である今日は、東京駅に集合し、昼食の購入からスタートしました。

普段、学校やコンビニエンスストアで昼食をとる生活では得られない発見が早速ありました。

東京駅に並ぶお弁当の種類は、なんと150種類以上。

地域の特産品を活かしたお弁当が一堂に会し、まるで食の側面から日本地図を眺めているようです。

その中で最も人気だったのは、仙台の牛タン弁当でした。

ここでもさらなる発見が。紐を引っ張ると、お弁当が温まるのです!

「なぜ電子レンジを使わずに温まるのだろう…?」

この素朴な疑問に対し、担任が理科の教員だったため、その場でミニ講義が開催されました!

まだ東京さえ出ていませんが、このように『自分の世界』から一歩外に出た瞬間から、生徒たちの周りには気づきや不思議があふれています。

〇エネルギー問題の今を学ぶin掛川

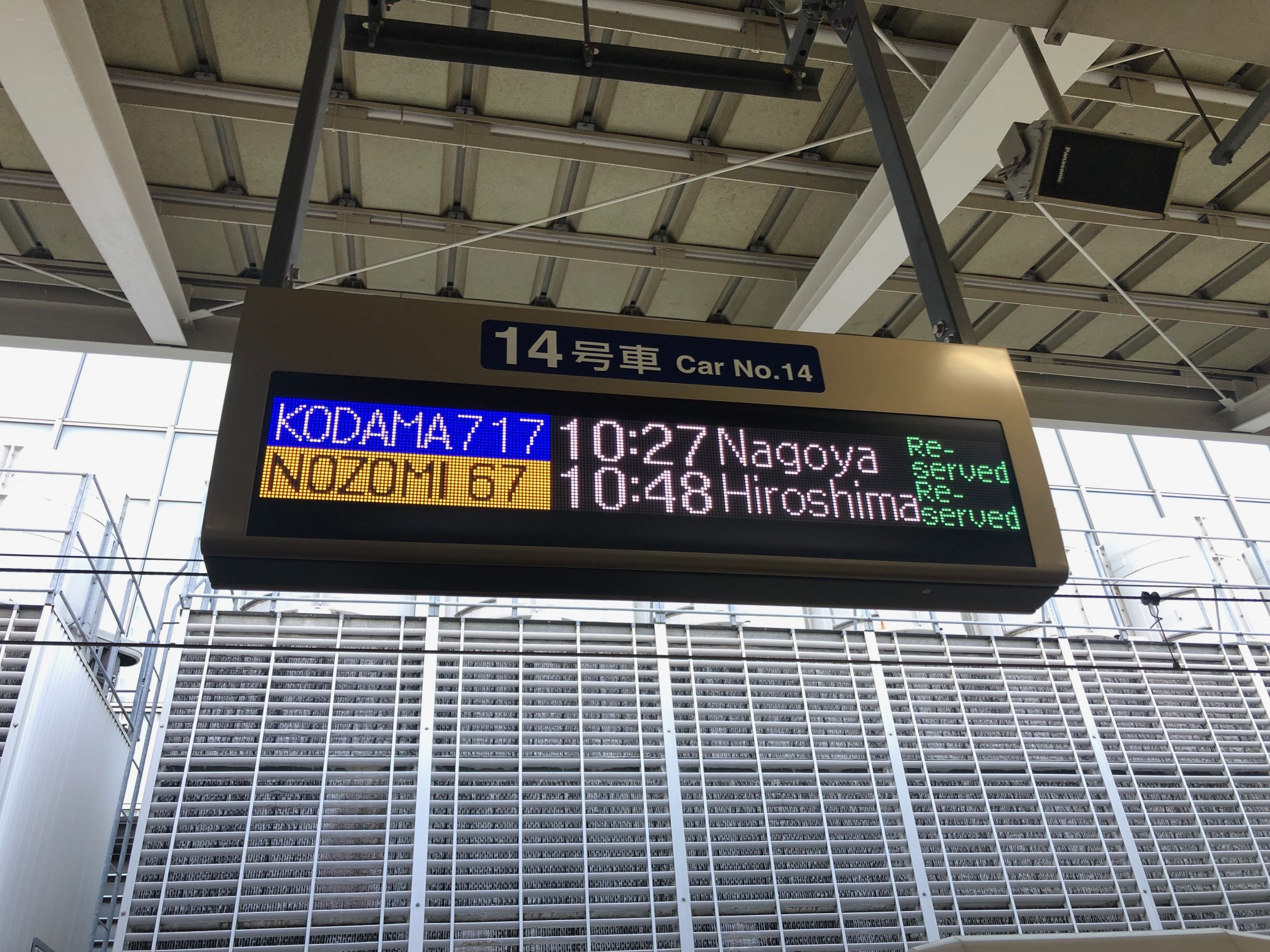

こだまに揺られて約1時間30分、最初の目的地である掛川に到着し、浜岡原子力発電所の見学を行いました。東日本大震災以降、私たちにとってエネルギー問題はより身近なものになっています。

施設見学を通して、生徒たちは以下のような多角的な学びを得ました。

• 「浜岡原子力発電所では、福島を襲った15メートルの津波にも耐えられるよう、22メートルの防波堤が築かれている。しかし、南海トラフ巨大地震では25メートルを超える津波が予想されており、今のままでは原子炉が稼働できないことに驚いた。」

• 「日頃から再生可能エネルギーの活用を主張していたが、原子力発電装置1基が大型の風力発電機500基分以上の出力があることを知り、自分の主張が一方向からの視点に偏っていたことに気づかされた。」

現在、浜岡原子力発電所の発電施設はすべて停止しています。

私たちの生活の利便性と安全性、そして環境への負荷。

生徒たちは、さまざまな視点が複雑に絡み合うエネルギー問題の難しさと現実に、深く触れることができました。

〇歴史と現代が交錯する工業地帯 四日市市

次に訪れたのは、四日市市の工業地帯です。

臨海部の石油化学コンビナートと内陸部のハイテク産業(半導体・自動車・電気機械など)が中心となり、日本有数の工業地帯を形成しています。

この壮大な景色を、クルーズ船から観察しました。

江戸時代から続く歴史ある港の様子や、かつて環境問題と向き合ってきた石油化学コンビナートの歴史など、ガイドさんの話を通じて四日市市の過去と現在について深く学ぶことができました。

〇明日への期待

明日からは、いよいよ生徒一人ひとりの知的好奇心に基づいたフィールドワークがスタートします。

それぞれの探究課題におけるリサーチクエスチョン(問い)を解き明かすため、個々人の計画で旅が展開します。

どんな出会いや発見が待っているのか。

明日の様子も、ぜひ楽しみにお待ちください!