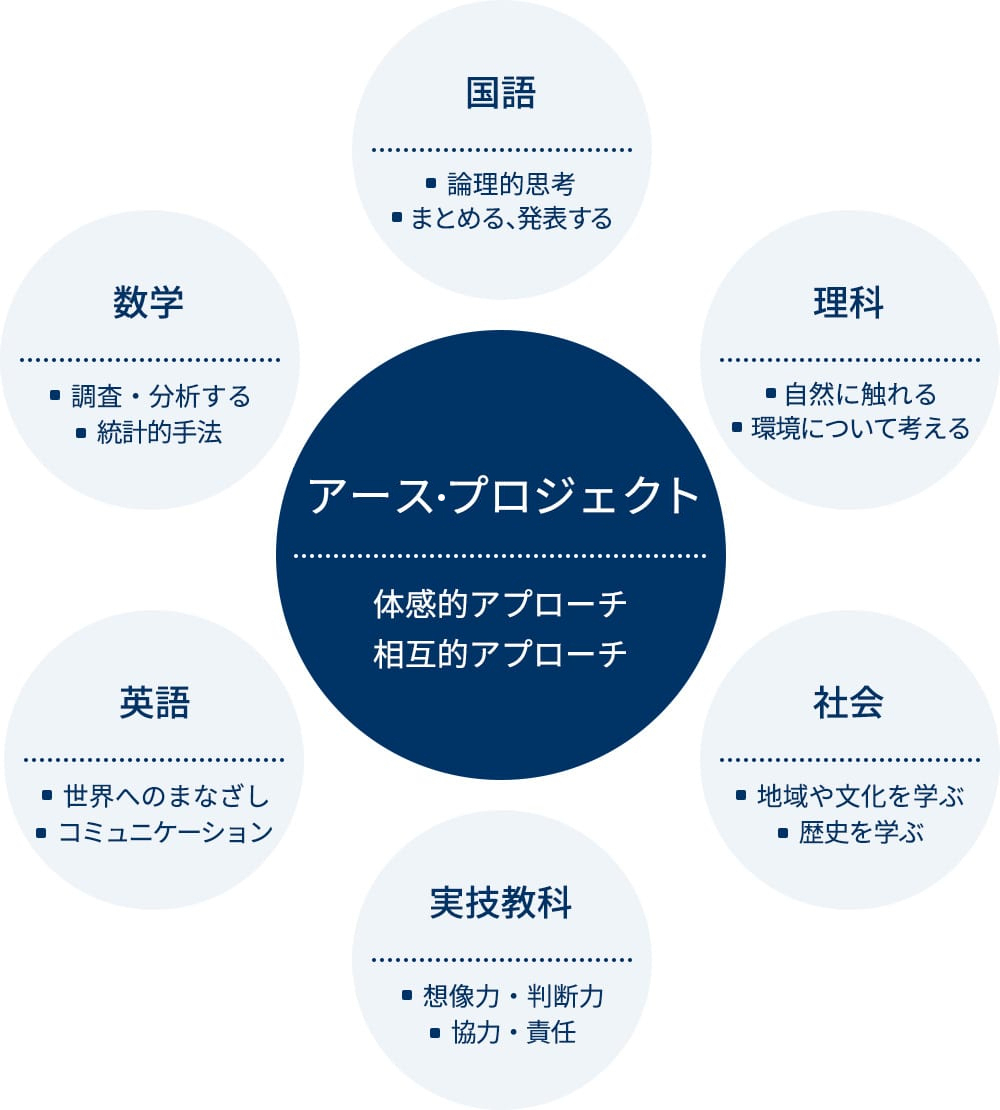

アース・プロジェクト

- 中学校

- 高等学校

本物の思考力や理解力を育むには、本物の体験が重要です。

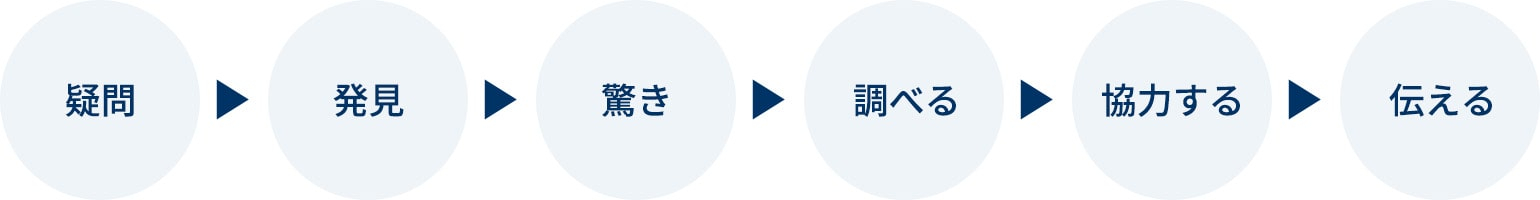

さまざまな体験学習や校外フィールドワークを通じて、教科書では学べない「発見」「驚き」「感動」を共有します。それらが日々の学習とつながることで、本物の知識と教養を身につけます。多感な中学生の時期に多くの体験をし、将来について深く考えることは、教科や科目の学習に対するモチベーションや意欲の向上にもつながります。

体験とコミュニケーションが本来の力を引き出す

アース・プロジェクトは、本物に触れる、実際にやってみるという「体験的アプローチ」と、生徒同士や、教員や保護者も含めた他者とのコミュニケーションを重視する「相互的アプローチ」の2つを実現するプログラムです。

生徒それぞれの興味・関心を周りと共有しながら、実体験を通じて熟成させます。

こうして養われる「見えない学力」は、各教科の学習とも深く結び付いていくのです。

ナショジオプログラム

日本で唯一の『ナショナル ジオグラフィック教育実験校』

本校は、日本で唯一の「ナショナル ジオグラフィック教育実験校」です。日経ナショナル ジオグラフィック社の協力の下、地球規模でのグローバルな視点で社会に貢献できる人材の育成に力を入れています。多様な文化を理解し、コミュニケーション力をつけ、発信力を高めていきます。

「ナショナル ジオグラフィック日本版」に掲載された一流ジャーナリストによる記事と、世界の現実を伝える生き生きとした写真を通じて、生徒の興味・関心の幅を広げ、新たな出会いや発見につなげます。課題を見つけたら、自分なりの問題意識を持って調査・分析。そして、グループでの検討結果をレポートにまとめて、全学年・全グループが発表し、クラス代表による「ナショジオ発表会」を実施し、進学後や社会人になってからも役立つ「発信力」を身につけます。

水田学習1~3年

農作業体験から「食」を知る

日本人の食の原点といえる「米」。

この米の栽培を、埼玉県久喜市にある成立学園の田んぼ(成立田)で行っています。

この水田を使った学習もアース・プロジェクトの柱の一つ。中学の3年間で、田植えから脱穀までの全工程に携わります。実体験と人々とのコミュニケーションの中で深めた理解は、一過性の農業体験や既存の食育プログラムとはまったく違うもの。例えば、脱穀では、江戸時代に使われた本物の農具を実際に使います。歴史の教科書のイラスト以外では見ることのない農具を実際に使って作業することで、体験が通常の学習にしっかりと結び付いていくのです。

これらの経験を通じて、食に対する感謝の心、自然の恩恵の実感、農業活動に携わる人々への尊敬、食の安全など、多面的に関心を広げていきます。自然の尊さに自らの体で触れ合う「水田学習」は、食に対する判断力や他者理解など、生涯にわたる人間形成の基礎力を育てます。

5月、米作りのプロによるガイダンスを受講した後、田植えをスタート。

自然との対話を楽しみながら、一つひとつ苗を田んぼに植えていきます。

夏休みには、米の生育具合の観察と、雑草取りに、成立田に出かけます。

米の品種や、無農薬かどうかの違いで、生育に差が出ることを、自分の目で確認して学びます。

9月から10月は米の収穫です。

鎌を使って稲穂を「手刈り」します。育て上げた喜びを感じ、米作りの想像以上の大変さや、食を支える人々の苦労を体験します。

唐箕(とうみ)や足踏み脱穀機といった、昔ながらの手法で脱穀・精米します。

食べ物が自分の口に入るまでの過程を学び、食と、それに携わる人々への感謝の気持ちを育みます。

つながり

収穫した米から作った赤飯を卒業生・新入生にふるまいます。

在校生と卒業生、そして新入生へと、人のつながりを実感できます。

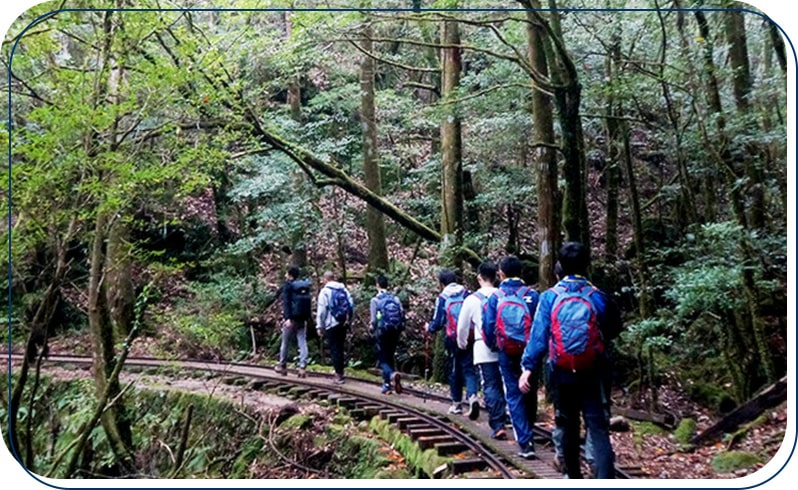

チャレンジキャンプ1年

自然の奥深さを知る

中1の夏に実施します。植村直己冒険館を事前に訪問し、またナショジオに関係のあるエクスプローラーの講話を聴き、事前学習を行います。当日は、リニア見学センターで最先端の科学技術を体感し、富士山の2000メートル級までの登山でチャレンジ精神を養い、ほうとうを通して食と歴史のつながりを学びます。さらに、青木ヶ原の樹海でアドベンチャーツアーを実施し、富士山の大自然と奥深さを体感します。

海のフィールドワーク2年

生態系に触れる

中2の夏に実施します。東京海洋大学教授の監修の下、千葉県館山の大学施設を借りて、磯の観察や実験を大学生・大学院生と共同で行います。その実験を基にグループで研究内容を発表し、大学の先生からコメントをもらいます。磯での観察を通して生き物や自然を体感し、環境問題などについて興味関心を高めます。

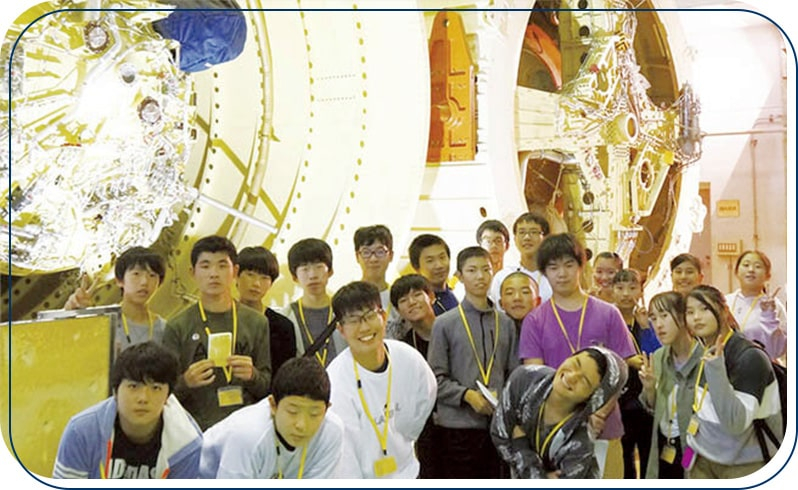

アース・ツアー3年

地球を歩き、宇宙を知る

中3の秋に実施します。半導体メーカーTSMCの進出に沸く熊本県を訪問し、実際に半導体の生産ラインで働くための研修を受け、科学技術を体感します。また、雲仙地方を訪問して震災学習を行うとともに、地球や自然の偉大さを実感します。さらに長崎で日本の戦争と平和について考え、軍艦島を訪れ歴史と科学を学びます。

様々なアース・プロジェクトを通して湧き上がった「なぜ?」という問いをベースに、中学3年次に生徒一人ひとりが探究したいテーマや目標を「成立宣言」としてを掲げます。そして高校1年次に、この「成立宣言」を起点とし、探究活動を生徒自ら設定します。答えのない探究学習に挑むことで、未知なる未来への道を切り拓く力を育みます。この学びの集大成が「探究論文」です。生徒1人に担当教員が1人ずつつき、問いの立て方や論証の方法、インタビューや参考文献の探し方などの探究手法について対話を通して指導します。この探究論文の制作により、価値観や目的意識が確立され、大学での学びにつながっていきます。

国公立、私立大学問わず、受験生の学びへの意欲などを多面的・総合的に評価判別する総合型選抜入試の募集人員が増加しています。グローバル化や価値観の多様化に伴って、大学が求める力=社会が求める力が変化しているためといえます。ナショジオ学習で身につく高い学習意欲と学びへの明確な目的意識、そしてアース・プロジェクトでの活動歴は、希望する大学への進学に大きな力となります。